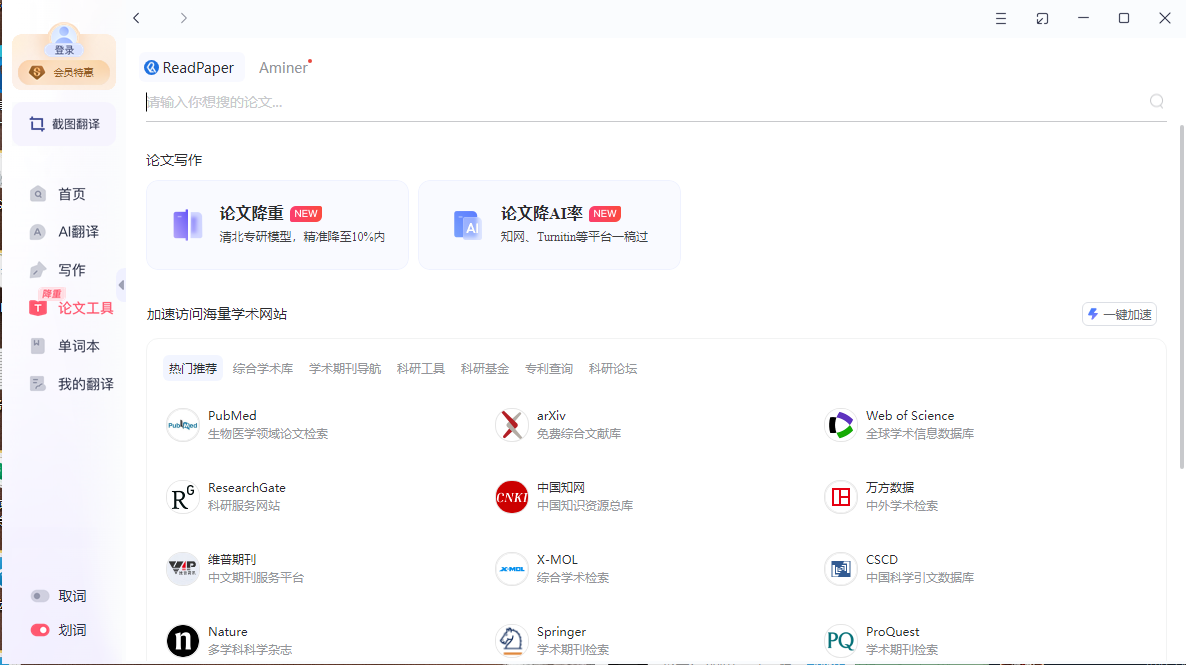

在多语种阅读与写作交织的研究日常里,很多人一边查阅外文网页,一边在本地文稿中推敲段落的逻辑与证据。频繁切换窗口、复制粘贴句子、核对术语一致性,这些微小动作堆叠成隐形成本。把翻译能力融入写作环境,并让两侧内容保持实时对照,一种更贴近学术工作流的方式逐渐成为共识。围绕网页有道翻译学术写作平台同步翻译这一话题,可以从使用场景、质量把控与协作机制三个层面展开理解,看到它如何帮助写作者缩短从理解到表达的路径。

当研究者在浏览器中阅读论文摘要或方法细节时,系统按句段对齐,将原文与目标语并排呈现,写作端保持同一篇文稿的结构视图。光标停留在某个句子,右侧即出现当前语境下的对照版本;若涉及公式或图注,翻译结果保留标记,不打乱排版。术语表在底部以非侵入式方式提示多个候选词,用户选择后自动应用到整篇文稿,避免同义词混用导致论证链条出现断点。注释区记录每次修订的理由,比如“为避免被动语态过多,调整为主动表达”“统计术语采纳某期刊偏好”,这些元信息为后续统一风格提供依据。

不同学科有各自的语言习惯与体例要求。医学论文更注重客观描述与指标单位规范,法律文本强调概念边界与定义一致,计算机领域则对缩略语、框架名称与版本号敏感。系统通过可配置的领域语料与自定义词库,优先呈现该学科常用搭配,并允许用户把导师或团队积累的术语清单导入。在处理图表标题、脚注和参考文献时,保持原有结构,只对说明性文字进行转换,避免破坏引用格式。面对易被直译误伤的表达,如惯用隐喻、文化特有说法,界面以置信度标记不确定项,提醒进行人工斟酌。

协作写作是学术工作的常态。小组成员在同一项目中查看实时对照,针对某个术语提出备选,系统在讨论区生成投票条目并记录决策。版本控制将每次改动与译文同步保存,必要时可回溯到特定时间点,检查某个段落为何出现语义漂移。共享词库使不同作者在相隔时区的写作中仍能保持语言统一,审稿人批注也能与译文联动,减少因为表述差异引发的沟通成本。

质量把控是核心环节。机器生成的结果容易在复杂句、长定语或跨句指代处出现偏差,解决之道是把对照视为草稿而非终稿:先校对术语,再核查逻辑连接,最后调整语域。研究数据、未公开手稿与敏感材料需要严格保护,系统采用本地缓存与分级权限,读写过程不暴露原始内容,离线模式下也能完成对齐与标注,待网络恢复后再统一同步。学术诚信方面,译文仅用于理解与表达的辅助,不能替代原创论证与证据呈现;引用内容保持原文信息的准确性,避免因翻译加工改变引语含义。

实际使用时,可以把它嵌入到日程的细微环节。清晨浏览文献更新,为关键段落生成对照并标出待核条目;午后写作时回到相应章节,参考对照把握术语与句式,完成初稿后请同伴在协作界面标注语气与结构问题;晚上复盘当天词库增改,记录被弃用的译法与原因,下一次自动屏蔽相同误区。这样一种循环,使阅读、翻译与写作彼此校正,逐步稳定个人风格。

在教学中,这种同步能力也能发挥作用。课堂上对同一段原文展示不同风格的表达,分析语域、信息密度与逻辑推进的差异,学生在练习中给每处修改打标签,如“术语统一”“语义消歧”“语气调整”,这些标签回流到词库与模板,形成可持续的训练数据。导师评语与示例段落与译文联动,帮助学习者理解“为什么这样改”而非“只是改成这样”。

归根到底,它不是用来替代人的判断,而是在复杂写作过程中搭建一个可信的对照面板,让理解与表达互相牵引。当研究者在跨语言的资料海洋中穿行,这种方式让注意力更集中在论证与证据上,减少无谓切换带来的消耗。网页有道翻译学术写作平台同步翻译的意义,正是在不打扰写作的前提下,使术语一致、结构清晰与协作透明变得可操作,帮助写作者在长期项目中保持节奏与质量。